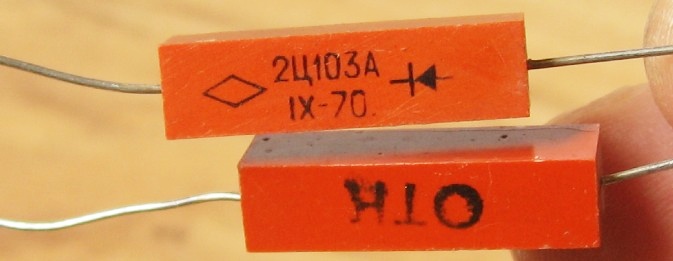

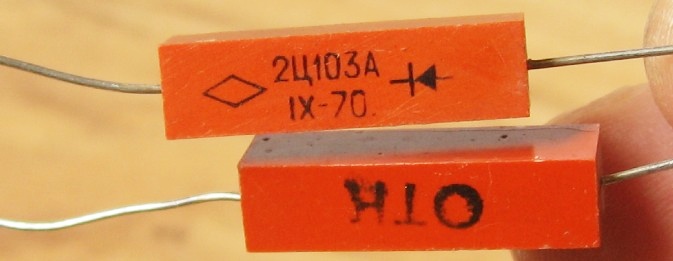

Достаточно обычный кремниевый выпрямительный столбик. Попал он сюда лишь по причине своего возраста. Производитель - ташкентский Завод электронной техники им. Ленина (ныне известный как "Фотон").

Справочный лист 1983 года на него из отраслевого каталога и заводской паспорт на КЦ103А.

![]()

Любопытная цитата из истории разработки этих столбов (за достоверность я не ручаюсь) :

"А Лева Сандлер занялся разработкой нового выпрямительного столба.

Столб был сдан Госкомиссии и пошел в серийное производство. Но прямо скажем -

прибор не получился.

Во-первых, он не мог работать в схеме, для которой был создан. В специальном стенде

он должен был проработать 100 часов, выпрямляя переменное напряжение частотой 100 кГц

и заряжая конденсатор. Каково было наше удивление, когда, открыв стенд

после испытаний, мы обнаружили, что от 20 до 50 % испытанных приборов

просто взорвались. Обуглились и лопнули. И так они поступали регулярно, несмотря

на все усилия Сандлера и Юровского. Сначала была надежда, что за время оставшееся

до Госкомиссии удастся их доработать. Но время шло, а приборы продолжали гореть.

Приехала комиссии, а они продолжали гореть. Другой бы капитулировал под давлением

столь неблагоприятных обстоятельств, но не Юровский.

- Наше спасение в том, что военные дураки - говорил он. - Этого дурака Гуськова,

я за его длинный нос введу и выведу куда угодно. Гуськов - это был председатель

госкомиссии, зав. лабораторией военного Научно исследовательского института

22ЦНИИ МО Министерства Обороны.

И действительно, каким-то мистическим или гипнотическим путем ему удалось убедить

Госкомиссию, что приборы надо испытывать не заряжая конденсатор, для чего они и

предназначались, а по нагреву обычного сопротивления - резистора. И такие испытания

были включены в Технические Условия. Проверка на работу в реальном режиме была

навсегда исключена из испытаний.

...

Разработанный Левой выпрямительный столб сначала получил шифр

разработки "Параллель2", а после запуска в серию 2Ц103А. Кроме того, что он взрывался

в приборах для которых был предназначен, у него оказались еще большие проблемы

с радиационной стойкостью. Пока была ошибочная, сильно заниженная дозиметрия проблем

не было. Но как только дозиметрия была уточнена и приблизилась к истинной, хотя

и была еще занижена, начались массовые отказы приборов после облучения.

При максимальной норме на прямое напряжение 20 вольт, реальные значения

этого параметра уходили за 200. Это означало полную потерю прибором работоспособности."

![]()

Источники:

1. Пляц О. М. Справочник по электровакуумным, полупроводниковым

приборам и интегральным схемам. Минск, <Вышэйш. школа>, 1976.

2. НП0.005.040с. Перечень электровакуумных,

полупроводниковых, пьезоэлектрических

приборов и электромеханических фильтров,

разрешенных для применения при разработке

и модернизации военной аппаратуры.

Редакция 13-81. ВНИИ "Электронстандарт", 1982.

3. Полупроводниковые приборы. Диоды. Группы 6211, 6212. Сборник справочных листов.

РМ 11 073.074.1-83. Издание официальное. ВНИИ "Электронстандарт", 1983.

4. Горобец А.И. и др. Справочник по конструированию радиоэлектронной аппаратуры (печатные узлы) / А.И. Горобец, А.И. Степаненко, В.М. Коронкевич. - К.: Технiка, 1985

5. Хрулев А. К., Черепанов В. П. Диоды и их зарубежные аналоги: Справочник. В 3 т. Том 1. - М.: ИП РадиоСофт, 1999.

6. Хавин Леон Самуилович: Стратегическая оборона. Взрыватель для водородной бомбы -

Журнал "Самиздат", 2003.

![]()